近況報告

近況報告

- 2025.06.21第42回 山形県周産期・新生児医療研究会に参加しました。

-

2025年6月21日(土) 14:00~

山形大学で第42回山形県周産期・新生児医療研究会が開催されました。一般演題では

当科から伏見和朗先生が「当院におけるプレコンセプションケア外来新設後の状況」

公立置賜 伊藤理恵子先生が「妊娠30週で診断した総肺静脈還流異常症の1例」

を発表しました。

特別講演では横浜市立市民病院 母子医療センター長 産婦人科部長 倉澤健太郎先生をお招きし、「妊娠とVPD(Vaccine Preventable Diseases」をご講演いただきました。

当科でも昨年から希望する妊婦さんに対してRSウイルス母子免疫ワクチンの接種を行っており、今後の診療における説明や普及について改めて考える機会となりました。

風疹ワクチンや百日咳ワクチンなどについても妊婦さんから質問をいただくことが多いため、今回のご講演内容を踏まえ、適切な対応が取れるよう心がけていきたいと思います。

- 2025.06.08第157回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会に参加しました。

-

梅雨の気配が感じられる頃になってまいりました。

2025年6月7日~8日に青森県のアートホテル弘前シティで第157回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会が開催されました。当科からは、

学会企画ワークショップで

竹原先生が「変形時間労働制+勤怠システム=自己管理意識の変容」

一般演題で

渡邉憲和先生が「子宮底圧迫法は吸引分娩の補助として有用か」

奥井先生が「卵巣未熟奇形腫治療後に発生したGrowing Teratoma Syndromeの2例」

齋藤先生が「子宮腺筋症手術に対する腹腔鏡検査で避妊提案に至った一例」

伏見先生が「当院におけるRSウイルスワクチン(アブリスボ®)の接種状況と今後の課題」

喜多先生(山形県立中央病院)が「血液透析中の慢性腎不全合併妊娠の一例」

安田先生(山形県立中央病院)が「切迫早産に対するリトドリン塩酸塩の治療プロトコール変更による周産期予後の検討」

森山先生(公立置賜総合病院、研修医)が「2度の妊娠期間中いずれも医療機関を未受診のまま分娩に至った症例」

を発表しました。また、6年生の若林薫さんがこれまで渡邉憲和先生指導のもと、当科で研究してきた「経腟分娩の成功に関わる分娩前因子の検討」を発表し、優秀演題賞を獲得しました!

おめでとうございます!!日々の診療に直結する内容から最新の研究成果まで多くの学びがありました。また他大学の先生から刺激を受け、モチベーション向上に繋がりました。

学会で得た気づきを、今後の診療や勉強に活かしていきたいと思います。

(文責:伏見)

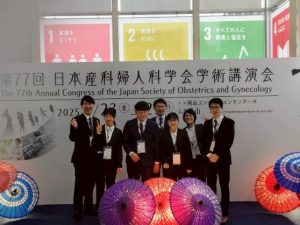

- 2025.05.28第77回日本産科婦人科学会学術講演会に参加しました。

-

2025年5月23日~25日に岡山県の岡山コンベンションセンターなどで第77回日本産科婦人科学会学術講演会が開催されました。

当科からは、

太田先生が「メタボロミクスによる卵巣癌組織と生体試料における再発予測物質の検討」、

清野先生が「Investigation of tumor mutation burden using the comprehensive genomic profiling data of vulvar and vaginal malignant tumors: An observational study using C-CAT database」、

山内先生が「当院における高齢子宮体がん患者に対する高齢者機能評価の有用性の検討」、

渡邉先生が「生殖補助医療における胚移植時の子宮内膜の厚さは分娩時の出血量と相関する」、

松川先生が「EFI術中スコアリングシステムの開発」、

竹原が「Prediction of Fertilization Failure in the First IVF Cycle Using Artificial Intelligence: Development of a Deep Learning Model」、

髙橋裕也先生(山形県立中央病院)が「分娩誘発は帝王切開のリスクとなるか」、

遠藤先生が「子宮筋腫核出術後の妊娠における周産期合併症リスク因子の検討」

を発表しました。

また、山形大学として3名の医学部学生が同行し、「医学生フォーラム」のセッションでワークショップに参加し、全国の同士たちと交流し、堂々と発表をしてきました。

途中豪雨に見舞われながらも、岡山の穏やかな気候のなか、複数の建物を会場とした個性的な会場で多くの学びを得ることができました。デジタルポスターセッションは以前よりも進化し、より討論がしやすい工夫がなされていました。International sessionでは英語での質疑応答に各学会員も慣れてきたように思います。アジアの方の発表も多くありました。総懇親会には、が~まるちょばさんが招かれ、言語をこえた世界的な大道芸を披露され、日本人、外国人とわず感動を呼んでいました。

会期の3日間にわたり、非常にバリエーションに富んだプログラムが目白押しであり、学術講演会は盛会のうちに終了しました。参加した医学生や研修医の先生たちにも良い刺激になったことと思います。また研究成果を携えて、来年の学術集会に臨みたいと思います。(文、竹原)

- 2025.05.28International Federation of Fertility Societies (IFFS) World Congress 2025・第70回日本生殖医学会学術講演会に参加しました。

-

2025年4月26日~29日にかけて東京国際フォーラムでIFFS World Congress 2025および第70回日本生殖医学回学術講演会が併せて開催されました。

当科からは

竹原が「early prediction of fertilization failure prior to initial IVF cycle: a deep learning approach」、

松川先生が「Development of intraoperative EFI scoring and a new scoring system that adds AMH value to EFI」

の演題をIFFSの国際セッション(口演)で、

金子先生が「PPOS法による採卵周期に重症OHSSと異所性妊娠を同時に発症し苦慮した一例」の演題を日本生殖医学会のポスターセッションで発表しました。

会場には日本やアジアだけでなく、欧米などを含む世界中から参加者が数千人集まり、非常に盛りあがりました。通常ですと国際学会に触れるには渡航のハードルを伴いますが、めったにない国内での世界規模の学会に参加することができ、一同モチベーションをあげることができました。参加した先生の中には、素晴らしい出会いをした先生もいたようです。これからも国際的な発信をしていければと思います。

(文:竹原)

- 2024.12.03日本性感染症学会 第37回学術大会に参加しました。

-

2024年11月30日(土)~12月1日(日)にかけて、沖縄県宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで、日本性感染症学会 第37回学術大会が開催されました。

当科からは堀川が「当院における梅毒合併妊婦に対する周産期管理の検討」を一般口演で発表いたしました。

大都市圏で急増している梅毒に関する最新の知見や、普段は中々拝聴する機会のない泌尿器科や皮膚科、感染症学講座の先生の発表を実際に見聞きすることができ、非常に斬新な気持ちで学会を楽しむことができました。

また、12月とは思えない陽気な気候で(日中は半袖で過ごすことができました)、綺麗な海を眺めることもでき、夜にはアグー豚や沖縄そば等に舌鼓を打って十二分に沖縄を感じることができました。

今回の学会の経験を診療に活かすと共に、性感染症専門医を目指していこうと思います。 文責:堀川

- 2024.12.01第39回日本女性医学学会に参加しました。

-

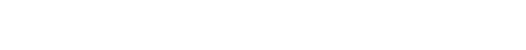

2024年11月9日(土)~10日(日)に栃木県のライトキューブ宇都宮で第39回日本女性医学学会が開催されました。

当科からは深瀬実加先生が「子宮全摘後の腟断端脱に対し腹腔鏡下仙骨腟固定術を施行し膀胱損傷を来した2例」のポスター発表を行いました。

また、齋藤緑が「ペッサリー留置により直腸腟瘻を生じたが保存的治療で軽快した2例」のポスター発表を行いました。今回学んだことを日々の女性ヘルスケア外来で生かしていきます。 文責:齋藤

- 2024.11.19第69回日本生殖医学会学術講演会に参加いたしました。

-

2024年11月14日(木)~11月15日(金)に愛知県ポートメッセ名古屋で、第69回日本生殖医学会学術講演会が開催されました。

当科からは

中村文洋先生が「メイ・ヘグリン症候群に伴う先天性血小板減少症に対しARTを行った一例」のポスター発表を、

日根早貴が「EFIスコアにAMH値を加えた新スコアと子宮内膜症術後の妊娠成績についての検討」の一般口演による発表を行いました。今回の学会で学んだことを今後の診療に活かしていきます。(文責:日根)

- 2024.09.24第71回 北日本産科婦人科学会総会・学術講演会に参加いたしました。

-

2024年9月21日(土)~9月22日(日)に北海道の札幌コンベンションセンターで、第71回 北日本産科婦人科学会総会・学術講演会が開催されました。

当科からは以下の先生方が一般口演で発表しました。

・渡邉憲和先生「当院で診療を行った胎児 13、18、21 トリソミー症例の 10 年間の変化」

・西美智先生「EFI スコアに AMH 値を加えた新スコアと子宮内膜症術後の妊娠成績についての検討」

・郷内雄太先生「当科における生殖細胞系列由来であることが推定される病的バリアント(PGPV)に関する検討」

・佐野詩織先生「当院における高齢婦人科がん患者に対する高齢者機能評価の有用性の検討」

・遠藤輝人先生「Uterine Compression Suture 後に施行した子宮鏡検査の検討」

・小幡美由紀先生(山形県立中央病院)「無症候性の卵巣腫瘍茎捻転が原因と考えられた遊離卵巣腫瘍」

・瀧田徳勇先生(山形県立新庄病院)「脊椎圧迫骨折を来した妊娠授乳関連骨粗鬆症の 1 例」

・八島誠司先生(公立置賜総合病院)「妊婦 B 群溶血性連鎖球菌スクリーニング検査の施行時期に関する検討」

・加藤直人先生(山形県立中央病院 研修医)「完全型アンドロゲン不応症の一例」

・森山鑑先生(公立置賜総合病院 研修医)「産後の止血困難な外陰部血腫に対して、膠質液・晶質液を大量に投与して TAE を施行した 1 例」

また、渡邉憲和先生と竹原功先生は一般口演の座長を務められ、西美智先生が最優秀演題賞に選ばれました。

学会前日には昨年と同様にボウリング大会がレクリエーションとして行われ、女子個人で佐野詩織先生が3位、大学別で山形大学が2位を獲得しました。

今回の学会で得た知見を今後の診療や研究に活かしていきたいと思います。

- 2024.09.20第64回 日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会に参加いたしました。

-

2024年9月12日(木)~9月14日(土)に東京都の都市センターホテルおよび砂防会館で、第64回 日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会が開催されました。

当科からは以下の5名が発表しました。

口演で

・山内先生が「骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術の治療成績と術前後のQOL変化について」・松川先生が「EFI術中スコアリングを指標とした不妊治療計画の策定」

・杉山先生(山形済生病院)が「vNOTESを試みたが完遂困難であった3症例」

・渡邊先生が「当院における遺伝性乳癌卵巣癌に対するリスク低減卵管卵巣摘出術の現状」

ポスター形式で

・小幡先生(山形県立中央病院)が「腹腔鏡手術後の腹部レントゲンで金属異物と誤認され金属アーチファクト低減処理画像で診断されたバリウム遺残」

を発表しました。

さらに、松川先生は一般口演の座長も務められました。

9月とは思えない厳しい残暑の中、会場でも熱い議論が交わされ、内視鏡手術に関する新しい知見を多く得ることもできました。

山形県も内視鏡手術のレベルが年々上がっています。県内全体で内視鏡手術のさらなる発展を目指して精進していきたいと思います。

- 2024.07.25第66回日本婦人科腫瘍学会学術講演会に参加しました。

-

2024年7月18日(木)~7月20日(土)に鹿児島県鹿児島市において第66回日本婦人科腫瘍学

会学術講演会がハイブリッド形式で開催されました。当科からは、永瀬先生、太田先生、

清野先生、奥井が現地参加しました。梅雨明けでありとても蒸し暑かったです。演題発表は

太田先生が『卵巣明細胞癌における代謝プロファイルと予後との関連』、

清野先生が『がん遺伝子パネル検査結果に基づいた本邦における外陰・腟悪性腫瘍に遺伝学的

検討』、奥井が『化合物ライブラリーによるPARP阻害薬感受性増強薬の探索』を発表しま

した。また、永瀬先生はコンセンサスミーティング、シンポジウム、ランチョンセミナーの座長

をされており、とてもお忙しそうでした。今回の学会は、局所進行子宮頸がんに対する治療は手術か放射線治療かのディベート

、SHAPE trialの結果が出たことによる早期子宮頸がんの術式に関するディベート、子宮体

癌分子分類に関するセッション、近年選択肢が増えた薬物治療のセッションなど勉強にな

るセッションがとても多かったです。また、COVID-19流行前にも増して海外からの参加

者が多く、英会話のトレーニングが必須だと感じた学会でした。今回の学会で得た新たな知見を今後の研究や診療に活かし、今後も国内の学会だけでなく

、海外の学会にも積極的に参加していきたいと思います。