近況報告

近況報告

- 2025.12.16第24回がん分子標的研究会に参加しました!

-

2025年11月28日~29日、佐賀県のメルキュール佐賀唐津リゾートで開催された、第24回日本婦人科がん分子標的研究会に参加してきました!

当医局からは口演で

伊藤泰史先生が「MDM4阻害薬CEP-1347は卵巣明細胞癌細胞の野生型p53を活性化し増殖を抑制する」

堀川翔太が「卵巣癌におけるポリアミン阻害剤による腹水産生抑制効果」 を発表しました。また、永瀬智先生が特別講演の座長を務められました。

基礎研究がメインの学会であり、各大学から発表された基礎研究の成果は非常に示唆に富み、分子メカニズムに立脚した研究の重要性をあらためて実感するとともに、大きな刺激を受けました。

本研究会で得られた知見を、今後の研究および診療に活かしてまいります。

(山形は雪が降り始めましたが、佐賀は紅葉が見ごろで暖かかったです。)

- 2025.12.12第54回日本免疫学会学術集会に参加しました。

-

2025年12月10日~11日、兵庫県のアクリエひめじで開催された、第54回日本免疫学会学術集会に当科の山口理紗子が参加し、「Increased Spp1 expression and tumorigenesis in mammary glands of IL-21 isoform transgenic mice」をポスターで発表しました。

この学会はシンポジウムやポスターがすべて英語であり、英語力向上の必要性を強く実感する機会となりました。大学院の卒業に向けて日々の研究を引き続き頑張っていきたいと思います。

- 2025.11.02第40回 日本女性医学学会学術集会に参加しました

-

2025年11月1日~2日に東京のホテルイースト21東京で開催された、第40回日本女性医学学会学術集会に参加しました。

当医局からは

口演で

山内敬子先生「日本人における早発閉経に影響を与える因子の検討~一般住民を対象としたコホート研究~」

堀川翔太先生「妊娠中の倦怠感に影響を与える因子の検討」ポスターで

丸山真弓先生(山形県立中央病院)「手術時期決定に苦慮した完全型アンドロゲン不応症の1例」

山口理紗子先生「帝王切開で分娩した妊婦における周産期うつ病に関連する因子の検討」

を発表しました。参加した先生方は早くも次の研究に向けて考えを巡らせており、夜の懇親会でも様々な意見を交わしておりました。

発表でご指摘いただいた点も今後の研究に活かしながら、さらなる成果が出せるよう精進していきたいと思います。

- 2025.09.22第65回産婦人科内視鏡学会・アジア婦人科ロボット手術学会に参加しました!

-

2025年9月18日(木)~9月20日(土)に鹿児島県の城山観光ホテル鹿児島で、第65回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会/アジア婦人科ロボット手術学会学術集会 JSGOE& ASGRS 2025が開催されました。

当医局からは以下の先生方が発表されました。

・山内敬子先生「Transvaginal natural Orifice transluminal endoscopic surgery(vNOTES)子宮全摘術でインジゴカルミン染色液を用いた腹膜を明瞭化する方法について」

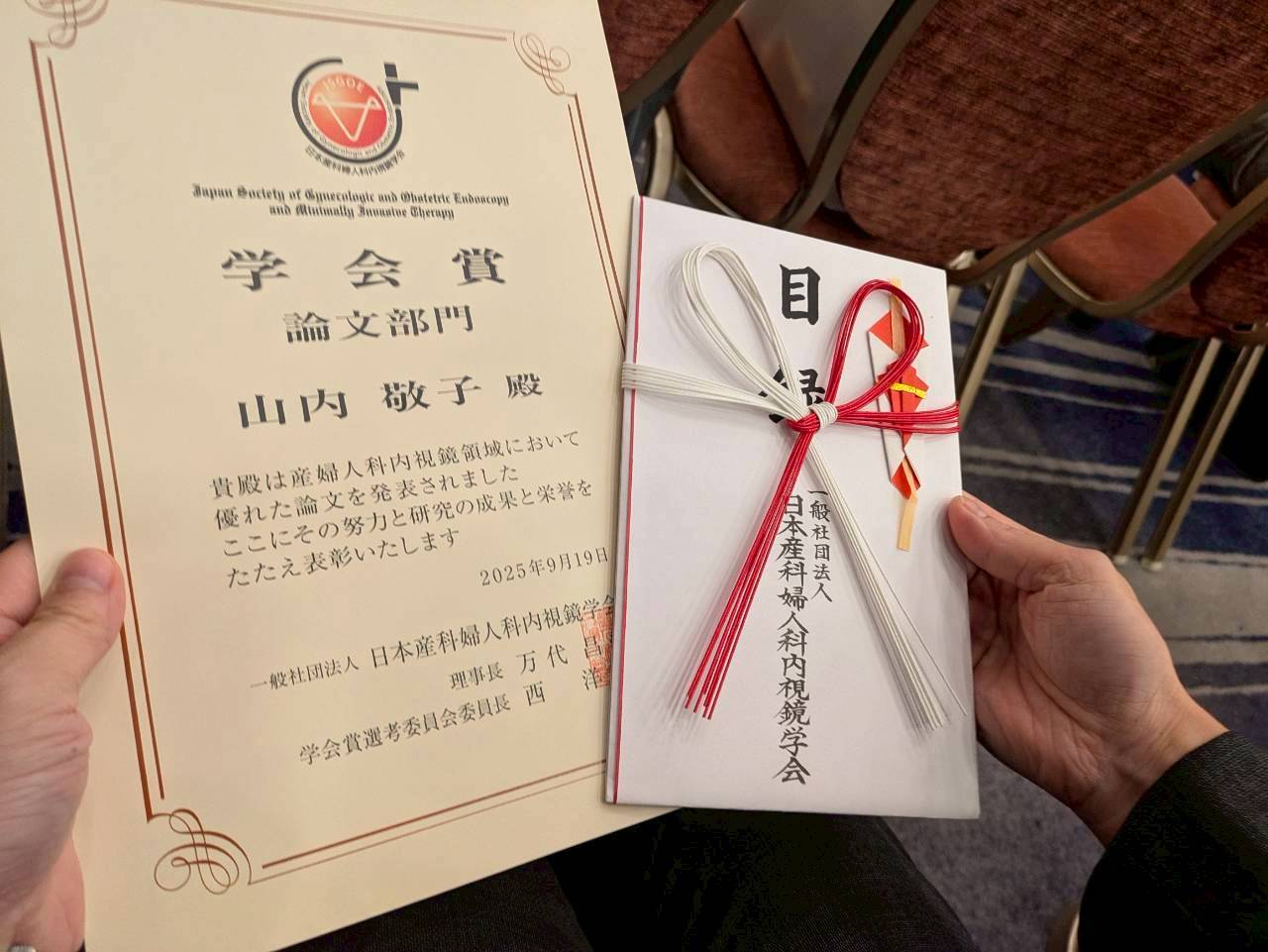

・中井奈々子先生「自然妊娠し二絨毛膜二羊膜双胎と診断後、妊娠10週で右付属器腫大を認め、腹腔鏡下手術で子宮内外同時妊娠と診断された1例」

・福長健史先生「当院におけるvNOTESによる付属器摘出術の導入と初期成績」

・遠藤輝人先生「腹腔鏡下仙骨腟固定術の合併症の検討と対策」

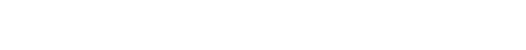

また、永瀬智先生がワークショップの座長を、松川淳先生は一般口演の座長を務められ、山内敬子先生が学会賞(論文部門)を受賞されました!!!

鹿児島はまだまだ夜も暑いですが、山形は段々と夜の冷えを感じるようになってきました。

体調管理に気を付けて、より質の高い診療を心がけて参ります!

- 2025.09.15第72回 北日本産科婦人科学会総会・学術講演会に参加しました!

-

2025年9月12日(金)~9月13日(土)に宮城県のホテルメトロポリタン仙台で、第72回 北日本産科婦人科学会総会・学術講演会が開催されました。

当医局からは以下の先生方が口演で発表しました。

・太田剛先生「進行再発子宮体がんの治療について」(教育セミナー)

・竹原功先生「卵子への探求心を育む臨床の日々:医師✖培養士としての挑戦」(教育セミナー)

・金子宙夢先生「Zymot© の至適対象者の探索研究-当院での有効性検証-」(優秀演題)

・伏見和朗先生「妊娠糖尿病既往女性における産後早期の糖代謝異常に関連する因子の検討」

・伊藤理恵子先生「前2回妊娠時に胎盤遺残のため子宮動脈塞栓術施行し、癒着胎盤を再発した1例」

・日根早貴先生「妊娠中に急性リンパ性白血病を発症し、化学療法を行った一例」

・山内敬子先生「子宮全摘術後の膀胱瘤に対して腹腔鏡下仙骨腟固定術を行ったが再発し、完全腟閉鎖術を行った一例」

・加藤直人先生(山形県立新庄病院)「骨盤内臓器脱に対するゲルホーン型ペッサリーの使用成績と中止例の検討」

・堀川翔太「進行性子宮頸癌における重粒子線治療の有効性と有害事象評価」

・西美智先生「生殖補助医療後妊娠判定時の血中hCGが極めて低値であった異所性妊娠3症例から学んだこと」

・鈴木啓王先生(日本海総合病院)「分娩中に初発のてんかん発作を発症した一例」

・太田剛先生「肥満度別にみた子宮体癌に対するロボット手術の手術成績と周術期予後の検討」

・小幡美由紀先生(山形県立中央病院)「TLHとvNOTES、小さい子宮ならどちらを選ぶ?-単施設後ろ向き研究-」

また、永瀬智先生が招請講演の座長を、堤誠司先生と竹原功先生は一般口演の座長を務められ、伏見和朗先生が最優秀演題賞に選ばれました!!!

学会前日には昨年と同様にボウリング大会がレクリエーションとして行われ、男子個人で加藤直人先生が2位、大学別で山形大学が準優勝に輝きました。

今回の学会で得た知見を今後の診療や研究に活かしていきたいと思います!

- 2025.08.30第168回 山形県産婦人科集談会が開催されました。

-

2025年8月30日(土) 山形大宅医学部にて第168回山形県産婦人科集談会が開催されました。

特別講演では熊本大学病院 病理診断科 教授 三上芳喜先生に「婦人科病理診断再考-最近の概念と議論」についてご講演いただきました。

普段なかなか講演を聴く機会のない婦人科腫瘍の病理診断について学ぶことができ、大変貴重な機会となりました。

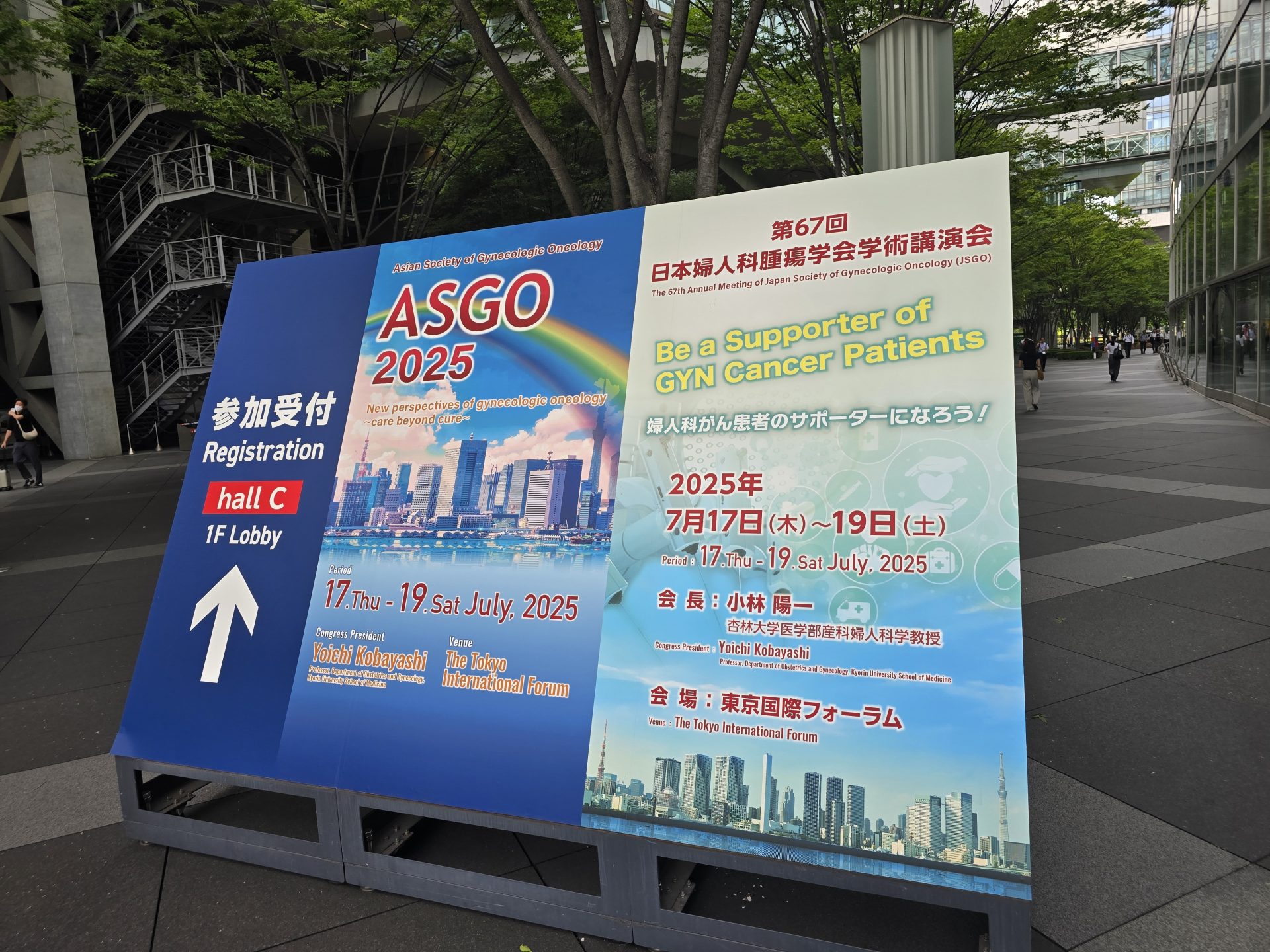

- 2025.07.28第67回婦人科腫瘍学会およびASGO 2025に参加しました。

-

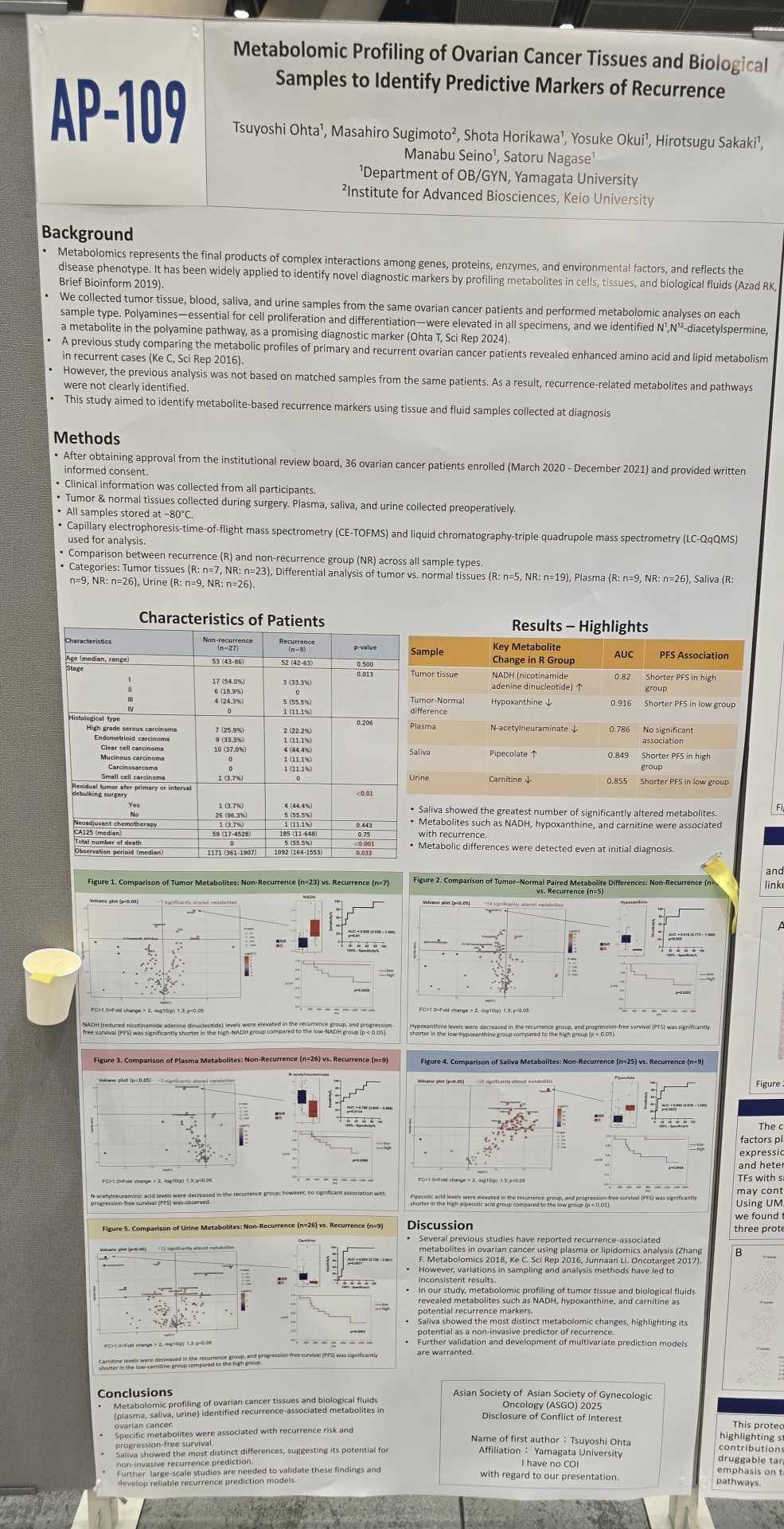

2025年7月17日(木)~7月19日(土)にかけて、東京都の有楽町で第67回日本婦人科腫瘍学会学術講演会およびAsian Society of Gynecologic Oncology 2025が合同開催されました。当科からは、永瀬先生、太田先生、清野先生、新庄病院の榊先生、伊藤先生、郷内先生、堀川が現地参加いたしました。

演題発表は太田先生が『Metabolomic Profiling of Ovarian Cancer Tissues and Biological Samples to Identify Predictive Markers of Recurrence』、清野先生が『Association Between Tumor Mutation Burden Status and Mismatch Repair Genes in Gynecologic Malignancies』、榊先生が『PARP阻害薬の副作用に対する加味帰脾湯の有効性の検討』、郷内先生が『当院における子宮頸癌に対する重粒子線治療に関する検討』、堀川が『Targeting the Polyamine Metabolic Pathway to Suppress Ascites Production in Ovarian Cancer』をそれぞれポスター形式で発表しました。清野先生は婦人科腫瘍学会若手ワーキンググループの一員としてもカダバートレーニングに関する口演をされました。

また、永瀬先生と太田先生は腫瘍学会の方で座長を務められました。

会場では、発表された各大学での基礎・臨床研究の成果や各施設における手術実績・創意工夫に関して、会場外の気温に負けない程の熱い議論が交わされ、研究・日常診療に関して今後のモチベーション維持に繋がる貴重な機会となりました。

小生にとっては初の国際学会でもあり、海外からの発表は非常に刺激になったと共に初耳であった知見も実際に肌身で体験でき、大変実りのある学会となりました。

学会参加で得られた知見を明日からの研究・臨床に活かすだけでなく、不在中に診療をカバーしていただいた先生方・スタッフの皆様への感謝も忘れずに、今後も邁進していこうと思います。(文責:堀川)

- 2025.07.15第61回 日本周産期・新生児医学会 学術集会に参加しました。

-

2025年7月13日((日))~7月15日(火)

大阪府の大阪国際会議場にて第61回 日本周産期・新生児医学会学術集会が開催されました。一般口演は

当科から

渡邉憲和先生が「生殖補助医療における胚移植時の子宮内膜が薄いと分娩時の出血量が増加する」

山形県立中央病院から

髙橋裕也先生が「分娩誘発は帝王切開のリスクとなるか」ポスター形式で

山形済生病院から

福長先生が「一児発育不全および他児に羊水過多と心拡大を呈した一絨毛膜二羊膜双胎の一例」

橘川先生が「分娩時異常出血時の輸血症例の検討から、凍結融解胚移植妊娠に対する自己血貯血の必要性を考える」

発表しました。また、渡邉憲和先生の演題が優秀演題賞に選ばれ、表彰されました。

おめでとうございます!

日々、周産期チームの若手を熱心に指導してくださる渡邉先生の受賞に、我々も日々の臨床研究へのモチベーションがさらに高まりました。

次の学会まで、研究活動にも精を出して取り組みたいと思います。

- 2025.06.21第42回 山形県周産期・新生児医療研究会に参加しました。

-

2025年6月21日(土) 14:00~

山形大学で第42回山形県周産期・新生児医療研究会が開催されました。一般演題では

当科から伏見和朗先生が「当院におけるプレコンセプションケア外来新設後の状況」

公立置賜 伊藤理恵子先生が「妊娠30週で診断した総肺静脈還流異常症の1例」

を発表しました。

特別講演では横浜市立市民病院 母子医療センター長 産婦人科部長 倉澤健太郎先生をお招きし、「妊娠とVPD(Vaccine Preventable Diseases」をご講演いただきました。

当科でも昨年から希望する妊婦さんに対してRSウイルス母子免疫ワクチンの接種を行っており、今後の診療における説明や普及について改めて考える機会となりました。

風疹ワクチンや百日咳ワクチンなどについても妊婦さんから質問をいただくことが多いため、今回のご講演内容を踏まえ、適切な対応が取れるよう心がけていきたいと思います。

- 2025.06.08第157回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会に参加しました。

-

梅雨の気配が感じられる頃になってまいりました。

2025年6月7日~8日に青森県のアートホテル弘前シティで第157回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会が開催されました。当科からは、

学会企画ワークショップで

竹原先生が「変形時間労働制+勤怠システム=自己管理意識の変容」

一般演題で

渡邉憲和先生が「子宮底圧迫法は吸引分娩の補助として有用か」

奥井先生が「卵巣未熟奇形腫治療後に発生したGrowing Teratoma Syndromeの2例」

齋藤先生が「子宮腺筋症手術に対する腹腔鏡検査で避妊提案に至った一例」

伏見先生が「当院におけるRSウイルスワクチン(アブリスボ®)の接種状況と今後の課題」

喜多先生(山形県立中央病院)が「血液透析中の慢性腎不全合併妊娠の一例」

安田先生(山形県立中央病院)が「切迫早産に対するリトドリン塩酸塩の治療プロトコール変更による周産期予後の検討」

森山先生(公立置賜総合病院、研修医)が「2度の妊娠期間中いずれも医療機関を未受診のまま分娩に至った症例」

を発表しました。また、6年生の若林薫さんがこれまで渡邉憲和先生指導のもと、当科で研究してきた「経腟分娩の成功に関わる分娩前因子の検討」を発表し、優秀演題賞を獲得しました!

おめでとうございます!!日々の診療に直結する内容から最新の研究成果まで多くの学びがありました。また他大学の先生から刺激を受け、モチベーション向上に繋がりました。

学会で得た気づきを、今後の診療や勉強に活かしていきたいと思います。

(文責:伏見)